Obtención, caracterización y evaluación de biomateriales: colágeno tipo I y nanopartículas de propóleo y tinospora, para aplicaciones en tejidos biomiméticos.

Surge a partir de la búsqueda de la solución para diversas patologías dérmicas, dado que se han desarrollado estudios y tejidos artificiales con matrices de diferente naturaleza, sin embargo éstas resultan ser, por lo general, soluciones muy costosas y complejas.

Por esta razón, se ideó obtener un tejido biomimético, es decir, que imita la estructura nano y micrométrica de los tejidos vivos, a través del autoensamblaje de proteínas, que al provenir de fuentes naturales puedan resultar menos costosos, logrando obtener colágeno tipo I, una de las principales proteínas presentes en los vertebrados, a partir de desechos animales, específicamente tendones de cola de rata. Se realizó así un estudio completo de su autoensablaje y propiedades, único desde el punto de vista térmico y energético pues se logró obtener el calor de agregación y las entalpías asociadas a este proceso de autoensamblaje de proteínas, mediante las técnicas Calorimetría Isoterma de Titulación (Nano-ITC) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).

También se utilizaron productos naturales como propóleo y tallos de tinospora y a partir de estos extractos naturales se obtuvieron nanopartículas en disoluciones de diferentes concentraciones, que resultaron citocompatibles. El propóleo es una resina cerosa preparada y transformada por las abejas (Apis Mellifera L.) recolectada a partir de diferentes especies de plantas, mientras que la tinospora cordifolia, también conocida como Guduchi, es un arbusto caducifolio de escalada, que se encuentra en la India, especialmente en las partes tropicales, y en algunas partes de China, Burma, y Sri Lanka. Ambos productos tienen en común la versatilidad en actividades biológicas gracias a sus propiedades por las cuales han sido objeto de estudio, como agentes antioxidantes, antimicrobianos, antiinflamatorios, antifúngicos, inmunoestimulantes, antitumorales, entre otros.

Para esta investigación se llevó a cabo la extracción de los compuestos activos y su caracterización, sin embargo se eligieron nanopartículas de propóleo para colocar sobre el colágeno, debido a su mayor disponibilidad, con el objetivo de generar un biomaterial compuesto capaz de funcionar como una alternativa natural para el tratamiento de tejidos, con una capacidad regenerativa más efectiva gracias a la función de las nanopartículas y menos costoso que algunos parches utilizados hoy en día.

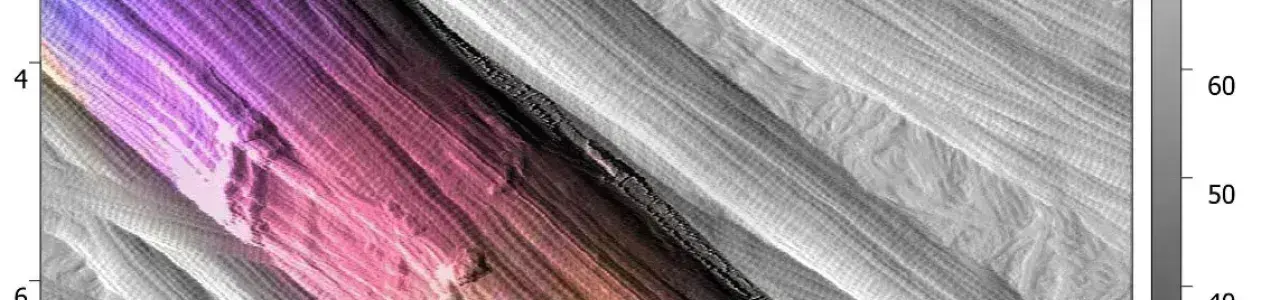

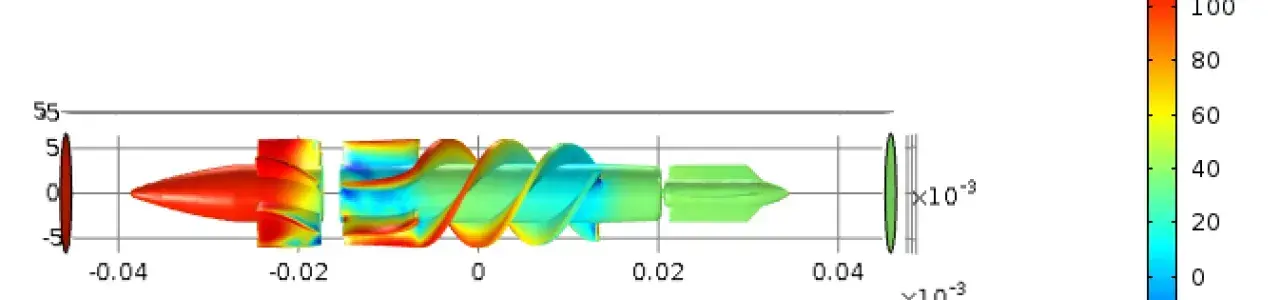

La mayoría de los ensayos se realizaron en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LANOTEC), y con la colaboración de instituciones como Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBI) de la Universidad de Costa Rica, Laboratorio de Investigación y Tecnología de Polímeros (POLIUNA) de la Universidad Nacional, y Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas (CENIBiot) del Centro Nacional de Alta Tecnología, Entre las principales técnicas empleadas figuran la Espectroscopía Infrarroja (FT-IR) para verificar la composición de los extractos y el tejido biomimético obtenido a partir de autoensamblaje de proteínas, electroforesis de gel de poliacrilamida (SDS- Page) para determinar el peso molecular de los materiales, Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) para determinar las temperaturas de fusión y cristalización de los materiales, Termogravimetría (TGA) para el estudio de la estabilidad térmica de los materiales, Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) y Microscopía Diferencial de Barrido (SEM) para determinar la morfología de los materiales, Equipo de Análisis Dinamo-Mecánico- Térmico (DMTA) y Máquina de Ensayos Universales, para determinar pruebas de compresión, tensión, flexión, módulo de Young, módulos de almacenamiento elástico y viscoso del tejido biomimético (G´y G”).

Se demostró así que el material compuesto cumple con las características requeridas para las aplicaciones establecidas, llegando a la conclusión de que es posible generar un apósito biológico con buenas características térmicas, dinámicas y mecánicas, de forma sencilla, utilizando colágeno de tendón de cola de rata como matriz base, y extractos naturales de propóleo, lo que puede convertirse en una solución económica y eficaz, para el tratamiento de enfermedades de la piel y la producción de materiales de alto valor añadido que pueden ser utilizados en la actualidad para la medicina regenerativa.